回りつづける世界に立ち尽くす

パトリシア・ハイスミスの『回転する世界の静止点』は、初期短編集1938-1949と銘打っている。

つまり『見知らぬ乗客』でデビューする以前の習作を集めた。

個人全集でいえば、第一巻もしくは別巻の体裁だ。

この種の翻訳本としては異例なほど付帯データが少ない。

収録14編についての最小限の情報しかついていないのだ。

7編は未発表。ということは売り込みが成功しなかった(?)草稿である。

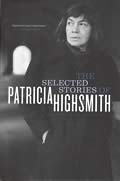

原本は

パート1とパート2に分かれていて、1が初期短編集、2が1952-1982のセレクション14編。

データはこちら

Table of Contents

The Mightiest Mornings 3

Uncertain Treasure 27

Magic Casements 37

Miss Juste and the Green Rompers 53

Where the Door Is Always Open and the Welcome Mat Is Out 61

In the Plaza 79

The Hollow Oracle 101

The Great Cardhouse 113

The Car 129

The Still Point of the Turning World 147

The Pianos of the Steinachs 163

A Mighty Nice Man 191

Quiet Night 197

Doorbell for Louisa 203

A Bird in Hand 225

Music to Die By 241

Man's Best Friend 253

Born Failure 267

A Dangerous Hobby 283

The Returnees 297

Nothing That Meets the Eye 317

Two Disagreeable Pigeons 335

Variations on a Game 343

A Girl like Phyl 359

It's a Deal 381

Things Had Gone Badly 393

The Trouble with Mrs. Blynn, the Trouble with the World 409

The Second Cigarette 419

Afterword 437

Notes on the Stories 451

前から気になっていたことだが、ハイスミスの伝記は翻訳されるんだろうか。

こちらのデータ 中味も覗けるのはこっち

初期短編集の読みごたえは――。平野謙が円地文子についていったことを逆回転させて評すれば、「いまだ妖気ただよう女面は表われず」となる。もっとも平野は、五十路を過ぎた女流の「化け物面」とかいった、元も子もない、いまどき使用不可能な用語をお洩らしになっていたわけだが。これは、訴訟にまでなった石原都知事のセクハラ発言(ババアは文明の衰退の表徴だ)とあまり変わり映えしないレベルとはいえ、女性作家がえぐってみせる人間性の真実に、男をひるませ、オゾケをふるわせしめるような「深み」が存することは否定できない。若いハイスミスはまだその境地には達していなかった。

初期短編集の読みごたえは――。平野謙が円地文子についていったことを逆回転させて評すれば、「いまだ妖気ただよう女面は表われず」となる。もっとも平野は、五十路を過ぎた女流の「化け物面」とかいった、元も子もない、いまどき使用不可能な用語をお洩らしになっていたわけだが。これは、訴訟にまでなった石原都知事のセクハラ発言(ババアは文明の衰退の表徴だ)とあまり変わり映えしないレベルとはいえ、女性作家がえぐってみせる人間性の真実に、男をひるませ、オゾケをふるわせしめるような「深み」が存することは否定できない。若いハイスミスはまだその境地には達していなかった。

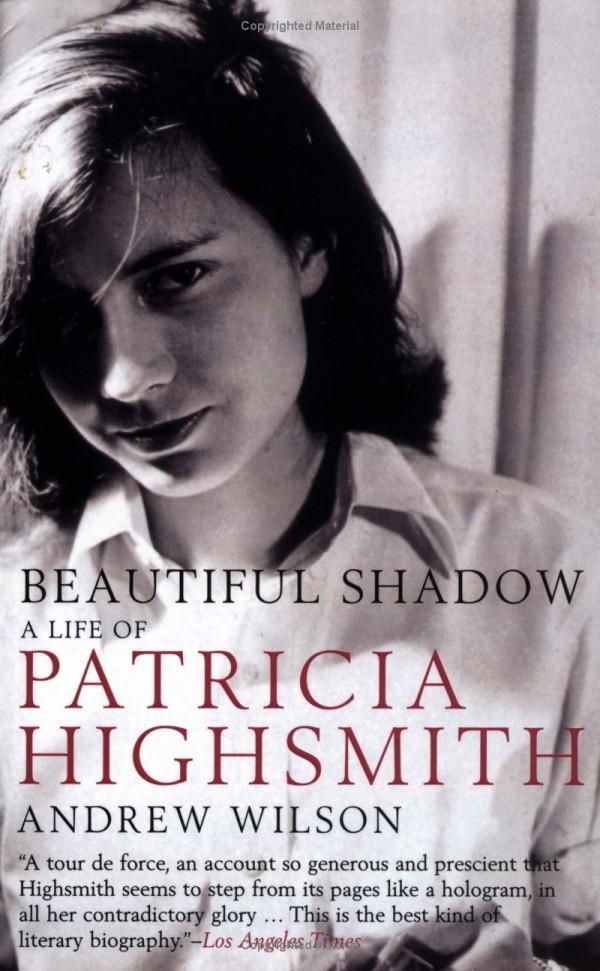

円地への連想は、若いころの女優もどきのポートレートが残されているという共通項から。円地作品が妖気を放ってくるのは、作者が総入れ歯になってからだったと記憶するが、ハイスミスの頂点は「女盛り」のころ。

この種の作品の常として後年の代表作の原型を見つけるという興味をも呼び起こす。収録作「カードの館」の贋作美術品コレクターは、さしずめトム・リプリーのプロトタイプだといえる。彼は極端にデフォルメされた人物で、片腕・片足・片目・片耳が人口製品なのだ。「人びとはぼくをディレッタントだと馬鹿にする。ぼくが芸術家だということがわからないんだ」 これはリプリーの叫びと解釈できよう。ストーリーは彼の敗退に終わるが、彼を英雄と認める老嬢の言葉によって閉じられるわけだ。

野崎六助『異常心理小説大全』を参考のこと。

チャンドラーについてハイスミスが「彼はどこにいようと居場所を持たない人間だった」といっているのは、いっけん穿った批評のように受け取れるが、じつはまったくの見当外れだ。

人はしばしば他人を評したつもりで自分のことを不用意に告白してしまうものだ。

チャンドラーはマーロウという自分のヒーローを造型することによって安息を得た。彼の少ない作品がどれだけ陰影にみちていようと、そしてハイスミスが指摘するように彼がきちんとしたストーリー一つ書けないほど情念過多だったにしろ、彼は己れの作家的ポジションだけは確保したのだ。こういう巨匠を、ふつうは「居場所に恵まれなかった」とはいわない。彼はハイスミスのようなデラシネ作家ではない。

一方、ハイスミスの「才能あふれるリプリー」というヒーローはどうだったか。リプリーこそまさに、居場所を見つけられないことがその本質であるような、中途半端な人間タイプだった。そのおどおどした本性は、リプリーが犯罪小説のシリーズ・ヒーローとして登場してくればくるほど、色濃く彼につきまとって止まないのだった。

初期短編集の読みごたえは――。平野謙が円地文子についていったことを逆回転させて評すれば、「いまだ妖気ただよう女面は表われず」となる。もっとも平野は、五十路を過ぎた女流の「化け物面」とかいった、元も子もない、いまどき使用不可能な用語をお洩らしになっていたわけだが。これは、訴訟にまでなった石原都知事のセクハラ発言(ババアは文明の衰退の表徴だ)とあまり変わり映えしないレベルとはいえ、女性作家がえぐってみせる人間性の真実に、男をひるませ、オゾケをふるわせしめるような「深み」が存することは否定できない。若いハイスミスはまだその境地には達していなかった。

初期短編集の読みごたえは――。平野謙が円地文子についていったことを逆回転させて評すれば、「いまだ妖気ただよう女面は表われず」となる。もっとも平野は、五十路を過ぎた女流の「化け物面」とかいった、元も子もない、いまどき使用不可能な用語をお洩らしになっていたわけだが。これは、訴訟にまでなった石原都知事のセクハラ発言(ババアは文明の衰退の表徴だ)とあまり変わり映えしないレベルとはいえ、女性作家がえぐってみせる人間性の真実に、男をひるませ、オゾケをふるわせしめるような「深み」が存することは否定できない。若いハイスミスはまだその境地には達していなかった。